■都市農業の定義

昨今、都市農業について語られることが多いのですが、その語る人によって、都市農業のイメージは微妙に異なるように思われます。都市は、都市計画法上、大きく市街化区域と市街化調整区域に区分されますが、ここでは市街化区域内にある農地・農業を都市農業と呼ぶこととします。

市街化区域とは、文字どおり市街化される区域であり、その区域の中にある農地は、いずれは住宅なり、都市に必要な施設なりに転用される前提であるということを意味します。つまり都市農業とは、市街化されるまでの執行猶予期間にある農業といえます。

1991年に施行された生産緑地法によって、生産緑地の指定を受けた農地には固定資産税の減免措置があり、かつ農業後継者がいる農家に対しては相続税支払いの猶予が認められてはいるのですが、農家がクリヤーすべきハードルは高く、税制を含めた現行の法制上では、いずれは消え去る運命にある農業といわざるをえません。

■東京特別区の農業と問題点

東京23区内はすべての地域が市街化区域です。そして23区の合計面積は約480平方キロです。

平成15年の関東農政局統計によれば、23区内にある農地面積は約800ha(ヘクタール)であり、23区全面積の約1.7%が農地ということになります。ちなみに、ほぼ10年前にはこの比率は、正確ではありませんが2.2%程度であったので、ここ10年間で23区内の農地は2割強減少したことになります。

23区内で、農業があるといえる区は7区のみであり、同関東農政局統計によれば、農業就業人口は3,700名となっています。この農業就業者を年齢別にみると、65歳以上が全体の40%強を占め、70%が50歳以上となっています。都市農業は日本の農業の縮図といっても良いのですが、ここでも農業就業者の高齢化が大きな問題となっています。そして農業就業者の高齢化ということは、言うまでもなく「後継者の不足」ということです。

■杉並区の状況について

<杉並農業の現況>

2003年(平成15年)の杉並区の農地面積は61haで、農家戸数は約200戸です。農地面積は1985年には100haありましたが、ここ18年間で40%も減少しました。同様に農家戸数は、85年には430戸であったので、50%以上減っています。2002年の杉並区農業実態調査資料によって農業就業者の年齢をみると、実に全体の70%強が60歳以上であり、80歳以上も16%を占めます。杉並区においても農家の高齢化は深刻な問題であるといえましょう。

杉並区に残っている農地の65%は生産緑地であり、35%は宅地化農地です。生産緑地が

、ハードルは高いにせよ税法上の優遇措置を受けられるのに対し、宅地化農地は宅地並

みの固定資産税を払い、相続税猶予の適用も受けられない農地であり、相続が発生すれ

ば直ちに消え去ることを前提にしています。

だからと言って、生産緑地が必ず残るということではなく、農業を継承する後継者がい

なければ相続税支払いの対象となり、やはり農地は他用途に転用されていくわけです。

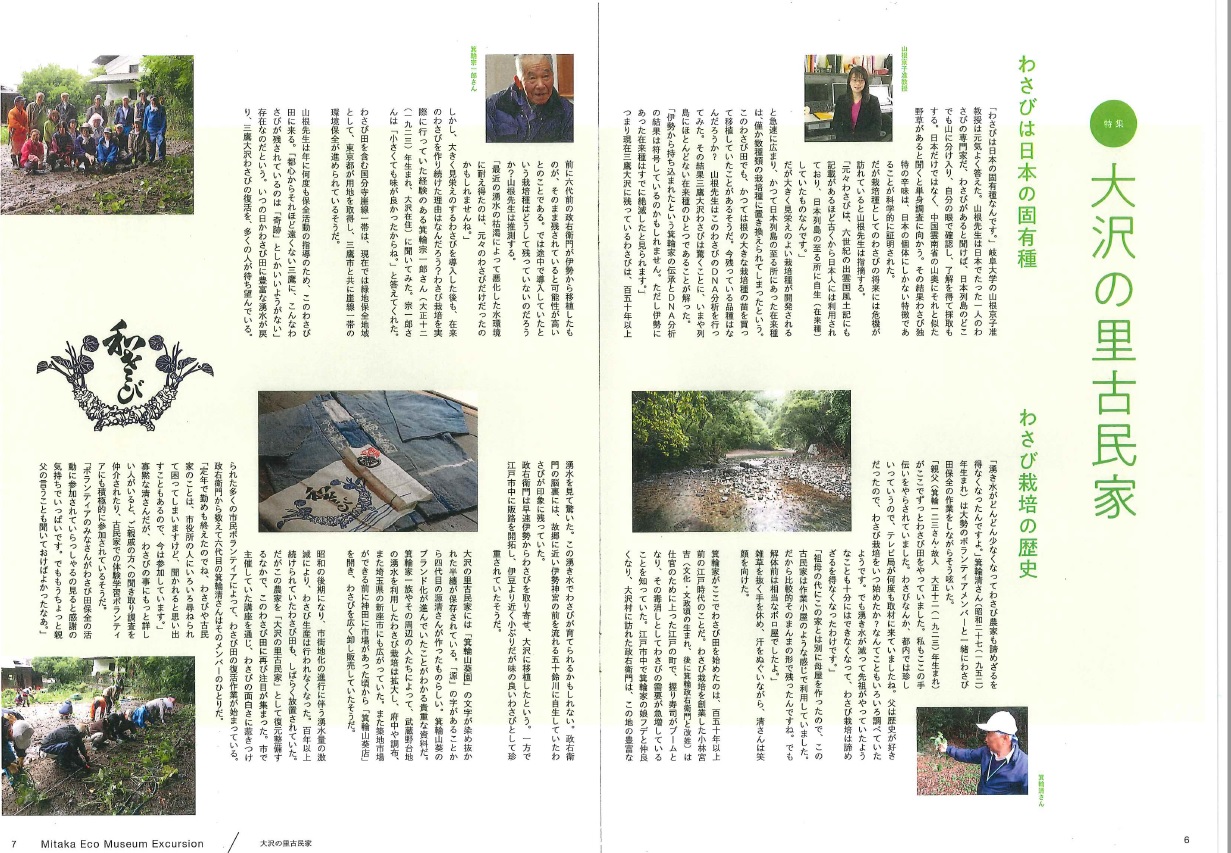

<がんばる杉並農業>

杉並区には現在65カ所の農家による直売場(軒先販売)があります。ここで地域の人たちは新鮮で安価な野菜や、花卉、植木などを購入できます。

また、12カ所の区民農園があり、今年4月には、農家の指導によって本格的農業を営める体験型農場も開設されました。14戸の農家が学童の農業体験のため、その畑を提供しており、杉並にある私学を含む47校の小学校の内27校の学童が農業体験に参加しています。

また3戸の農家が、学校給食の食材として作物を供給しており、区内17校が杉並産の作物を給食に利用しています。農協が経営する区内農産物販売所の販売日には、生産した農家が売り子となって野菜や果実の販売を行ないますが、その日には区民の長い行列ができます。

春、菜の花でいっぱいの畑を開放し、餅つきや、郷土芸能や、野点を楽しむ祭りを催す農家もあります。住宅地の真中に農地が存在するという現実を踏まえ、都市で営まれる農業は、地域住民の利便に資することを大きな目的の一つにすべきだ、と考え実践している農家が杉並にも多くあるのです。

■都市農業への期待と課題

都市の農地は狭隘であって、その生産量は決して多くはありません。しかし、都市農業は近隣住民の目の前で行なわれる農業であり、作っている人の名前も顔もわかります。その意味で安心して食べられる、安全な食材であるといえます。今はほとんど忘れられてしまった、作物の旬を知ることもできます。今の時期は何を食べるべきなのか、何が最も美味しいのか、そういう大切なことを理解できるようになるのです。

農業体験を行なう子供たちは、種を蒔き、それが育ち収穫する喜びを経験できるでしょう。身近にある農地は、いわゆる食育の大事なフィールドでもあります。このような農業本来の役割に加え、農地には環境保全の面でも大きな意味があり、さらに震災発生の場合には、都市には少ない貴重な空間を提供してくれます。

このように都市の農地は、もちろん農家の私有財産ではありますが、地域の重要な資源であり財産でもあるわけです。農地を所有する農家も、また地域住民も、このような農地の価値を理解し共に協力し合って、農地の減少を食い止める活動を行なっていくことが重要だと考えます。

都市の農地を減少させている最大の原因は、相続税の発生にあります。仮に後継者がいなくても、農地が農地として存続している限り、相続税の支払猶予が適用されるようにしたいところです。相続税は、農地が他用途に転用されたときに遡って徴収すればよいのです。そしてこれを可能とするためには、農家が自ら耕作することを義務付けている現在の法律を変えていくことも必要です。

都市農業を、「まちづくり」という作業の中でとらえ直し、様々な市民や団体との協力の下に、なんとか守り育てていきたいと願ってやみません。

樋口厚